En los últimos dos años la Inteligencia Artificial ha pasado de ser una tecnología prometedora a convertirse en el nuevo “santo grial” de la innovación empresarial. Pocas compañías quieren quedarse fuera de la ola y, en muchos consejos de administración, la frase se repite: “necesitamos un plan de IA, ya”.

El problema es que este impulso suele estar más motivado por FOMO (Fear Of Missing Out, miedo a quedarse atrás) que por una comprensión real de lo que la IA puede —y no puede— aportar. El resultado: proyectos lanzados de forma precipitada, expectativas infladas y retornos de inversión que rara vez se ajustan a lo anticipado.

El espejismo de la promesa ilimitada

En éstos días vemos que el discurso en torno a la IA tiende a la exageración: titulares y opiniones que hablan de una tecnología sin límites, capaz de resolver cualquier problema y que desde un principio es comparada con la inteligencia humana. Muchos directivos, poco familiarizados con los matices técnicos, parece que se están dejando llevar por la moda de implementar IA en sus modelos empresariales de forma prematura lo que está llevando a resultados inesperados.

No se trata sólo de percepciones. Varios estudios recientes lo confirman:

- Según un análisis del MIT citado por Axios, el 95 % de las organizaciones encuestadas no lograron obtener retorno de sus inversiones en IA (Axios, 2025).

- Por su parte, McKinsey mostró en su estudio The State of AI que, aunque el uso de IA generativa se ha extendido, la mayoría de las compañías aún no percibe un impacto significativo en sus beneficios operativos (McKinsey, 2024).

Como ya vimos en la entrada IA en Europa – Regulación o innovación, no es la primera vez que como sociedad nos encontramos ante éste problema. En el caso de la regulación vimos como Platón y Aristóteles habían estudiado, en su época, la relación entre el sistema regulatorio y las libertades. Seguidamente, vamos a ver como no es la primera vez que las empresas se enfrentan a ese «miedo a quedarse atrás» con respecto a desarrollos tecnológicos de forma inadecuada.

El ciclo de Gartner

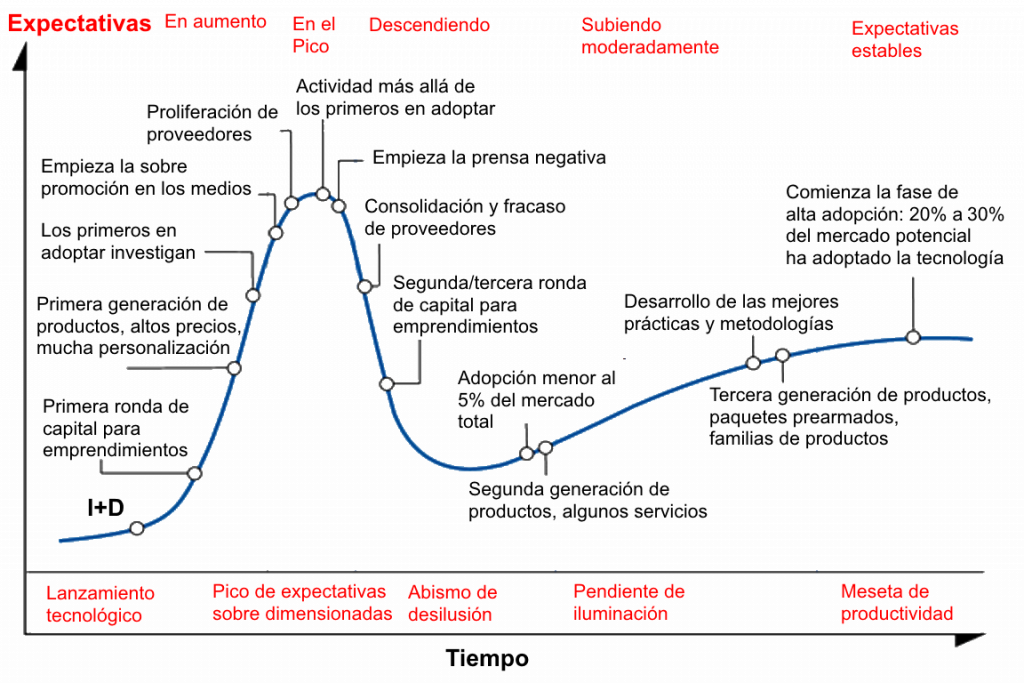

El despliegue actual de la inteligencia artificial de forma precipitada en muchos casos, como podemos ver en las publicaciones anteriores, puede entenderse a la luz del Ciclo de sobreexpectación de Gartner, un modelo que describe cómo evolucionan las expectativas en torno a tecnologías emergentes: desde el entusiasmo inicial y el pico de expectativas infladas, pasando por el inevitable abismo de desilusión, hasta llegar a una fase de madurez productiva (figura 1). Este marco fue introducido por la consultora Gartner en los años noventa y sistematizado en el libro Mastering the Hype Cycle: How to Choose the Right Innovation at the Right Time (Fenn & Raskino, Harvard Business Press, 2008).

En el caso de la IA, muchas organizaciones parecen situarse hoy en ese punto crítico entre el entusiasmo desmedido y la necesidad de encontrar aplicaciones sostenibles y de verdadero retorno.

Imagen: IOTpreneur, vía Wikimedia Commons. Licencia: CC BY-SA 4.0.

Esto lo hemos vivido antes

Curiosamente, el ciclo de sobreexpectación de Gartner se empezó a usar a principios de los años 90 como una forma de sistematizar algo que los analistas tecnológicos venían observando: muchas tecnologías emergentes seguían un patrón repetitivo de entusiasmo exagerado seguido de decepción y, en algunos casos, consolidación.

Entre las tecnologías que sirvieron como referencia inicial para construir y validar el modelo se encontraban:

- Inteligencia artificial (IA) de primera ola: en los 80 hubo un boom de sistemas expertos, seguido por el llamado Invierno de la IA al no cumplirse las expectativas.

- Realidad virtual: muy publicitada a finales de los 80 y principios de los 90, con inversiones grandes en hardware y entretenimiento, pero sin lograr aplicaciones prácticas masivas en aquel momento.

- Computación distribuida / grid computing: anticipaba el “cloud computing”, pero en los 90 se enfrentaba a enormes retos técnicos y de interoperabilidad.

- E-business e internet comercial: a mediados de los 90, la burbuja puntocom fue un ejemplo perfecto de expectativas infladas seguidas de un valle de desilusión antes de que la web se consolidara como infraestructura productiva.

Viendo los resultados descritos en la publicaciones mencionadas anteriormente, podríamos decir que en éstos momentos estamos sobrepasando, si es que aún no hemos sobrepasado el pico más alto de la expectación y empezamos a ver como la prensa empieza a resaltar resultados negativos asociados a la tecnología bajo estudio, en éste caso la IA.

¿Por qué la expectativa empresarial baja de forma brusca en el modelo de Gartner?

Según Gartner, la caída abrupta hacia el “Abismo de desilusión” ocurre porque:

- Expectativas infladas por marketing y medios: en la fase inicial, las consultoras, startups y prensa especializada exageran lo que la tecnología puede hacer de forma inmediata. En éste caso, en realidad, la exageración no se limita a la prensa especializada, también incluye medios de comunicación no especializados, que sin duda han contribuido a generar una imagen todopoderosa de la IA.

- Subestimación de las barreras técnicas: la complejidad real de implementar soluciones sólidas se descubre sólo durante la fase de implementación. Los experimentos en papel tienden a funcionar casi siempre. Quizás en éste punto el tejido empresarial pueda beneficiarse de una estrategia ampliamente aplicada en el campo de la ciencia, el estudio piloto.

- Retornos limitados en proyectos iniciales: los estudios piloto y pruebas de concepto rara vez cumplen con las promesas comerciales.

- Escasez de talento y ecosistema: falta de estándares, profesionales capacitados y casos de uso claros genera frustración. Es un poco ingenuo intentar implementar estrategias asociadas a la IA en un modelo de empresa existente sin tener el talento y la infraestructura necesarios para llevarlo a cabo.

- Fatiga de inversión: tras un período de entusiasmo, inversores y directivos perciben que los beneficios no justifican el coste y se retraen.

Todo esto genera una percepción colectiva de “la tecnología no funciona”, aunque en realidad lo que genera ésta percepción es la desalineación entre expectativas y madurez real.

En resumen: el “abismo” no es inevitable en sí mismo, sino el resultado de un choque entre narrativas infladas y realidades técnicas. De las experiencias pasadas podemos aprender que la clave está en alinear expectativas, progresar con casos de uso realistas y mantener la transparencia sobre limitaciones.

Pero la realidad es más sobria. La IA tiene un potencial enorme, sí, pero también limitaciones prácticas: necesita datos de calidad, infraestructuras costosas, talento especializado, entrenamiento apropiado y, sobre todo, una estrategia clara de integración en el negocio.

Conclusión

La IA no es un billete dorado hacia la competitividad instantánea. Es una herramienta poderosa que, usada con estrategia, puede transformar sectores enteros; pero adoptarla por miedo a quedarse atrás suele ser una receta para el fracaso.

El verdadero reto no está en tener “un plan de IA” para mostrar en la próxima junta directiva, sino en identificar problemas concretos donde la IA aporte un valor diferencial. Esto implica analizar si existen datos de calidad, infraestructura adecuada, talento especializado y, sobre todo, una cultura organizativa dispuesta a integrar la tecnología de forma sostenible.

La pregunta clave no es “¿tenemos IA?”, sino “¿tenemos un problema real que la IA pueda resolver mejor que otras alternativas?” Quizás, antes de subirse a la ola, convenga detenerse a pensar: más vale llegar tarde con propósito, que pronto con expectativas vacías. En la carrera por la innovación, la prudencia y la estrategia suelen ganar más que la velocidad ciega.

La extensión sin rumbo del conocimiento, que es lo que yo creo que usted quiere decir con la palabra curiosidad, no es más que ineficiencia. Estoy diseñado para evitar la ineficiencia. – R. D. Olivaw, Los robots del amanecer.